2结果与分析

2.1基因序列分析

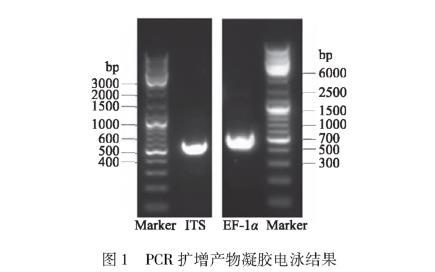

将ITS和EF-1α引物进行PCR扩增,菌株SXYTLJ01获得了长度为500 bp左右的清晰条带,电泳结果见图1。将纯化的PCR产物测序,分别获得了511 bp和444 bp的序列。

图1 PCR扩增产物凝胶电泳结果

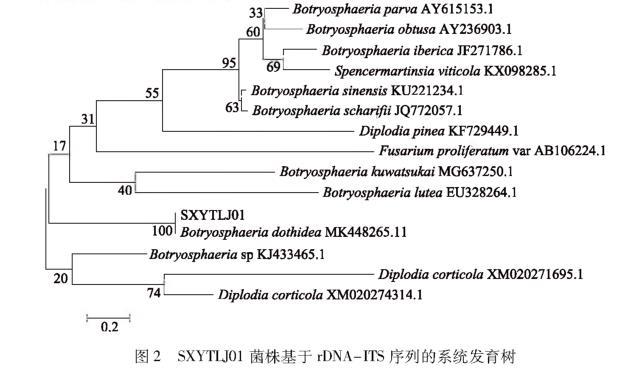

将测序所得的基因序列提交到NCBI的GenBank,应用BLAST进行同源序列比对。病原真菌的ITS序列和EF-1α序列与GenBank中Botryosphaeriadothidea分别有99.61%和99.77%的同源性。从GenBank数据库中选取代表葡萄座腔菌属不同种的ITS序列来构建系统发育树,结果显示:菌株SXYTLJ01与亲缘关系较近的葡萄座腔菌(BotryosphaeriadothideaMK448265.1)聚于同一支(图2)。结合形态学特征,最终将病原真菌SXYTLJ01鉴定为葡萄座腔菌(Botryosphaeria dothidea)。其ITS和EF-1α测序结果GenBank号分别为Accession No.SUB5881133H-ITS5_A01.ab1MN104148和Accession No.BankIt2240954 H-EF_A01.ab1BotryosphaeriaMN138458。

图2 SXYTLJ01菌株基于rDNA-ITS序列的系统发育树

2.2菌丝结构

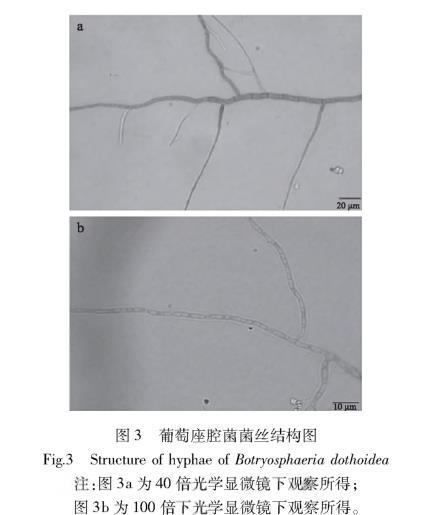

菌丝经乳酸石炭酚棉兰染色后的菌丝结构如图3所示。

图3葡萄座腔菌菌丝结构图

注:图3a为40倍光学显微镜下观察所得;图3b为100倍下光学显微镜下观察所得。

40倍光学显微镜下,可以看到菌丝有明显节状结构,内含横膈膜,同时菌丝有树状分支,有些菌丝联结成网状。100倍光学显微镜下,可以看出菌丝内部分隔明显,将菌丝分隔成多个细胞,且菌丝呈分枝状态。

2.3不同胁迫条件下诱导产孢情况分析

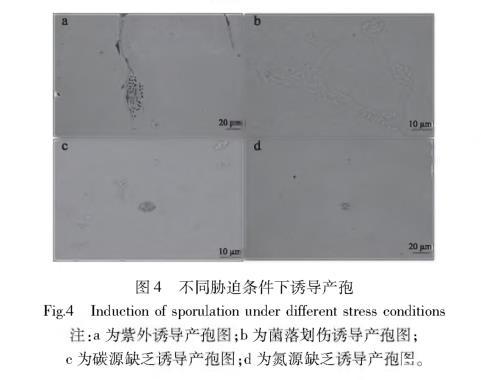

由图4可知:葡萄座腔菌孢子呈卵形或椭圆形,近紫外线照射、菌落划伤、营养缺乏均能诱导其产孢。近紫外照射下诱导产孢,如图4a,孢子在菌丝顶端分叉处大量聚集,大小不一。菌落划伤诱导产孢,如图4b,孢子呈卵形或椭圆形,有聚集现象。碳氮源缺乏诱导产孢,如图4c和4d,孢子聚集度小,便于单独观察及抑制实验的进行。

图4不同胁迫条件下诱导产孢

注:a为紫外诱导产孢图;b为菌落划伤诱导产孢图;c为碳源缺乏诱导产孢图;d为氮源缺乏诱导产孢图。

2.4致病菌最适生长条件

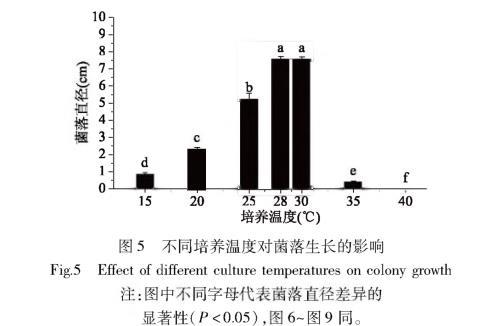

2.4.1致病菌生长与温度的关系培养3 d后,菌落直径与温度的关系如图5所示。

图5不同培养温度对菌落生长的影响

由图5可以看出,温度是影响该致病菌生长的重要因素,在15~35℃下该菌均能生长,但菌落直径存在显著性差异;15~28℃之间,菌落直径随着温度的升高显著增加,致病菌的最佳生长温度为28℃;28~35℃之间,菌丝直径会随着温度的升高而持续下降;高于40℃时,致病菌不再生长。综上,该致病菌的最适生长温度为28℃。

2.4.2致病菌生长与光照的关系

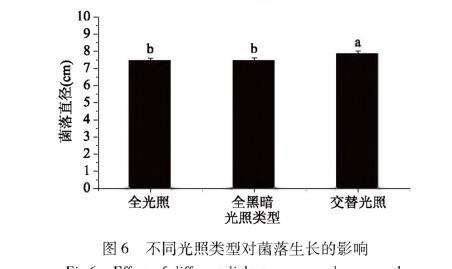

培养3 d后,菌落直径与光照类型之间的关系如图6所示。

图6不同光照类型对菌落生长的影响

由图6可知,无论何种光照类型,菌丝均能生长,但在不同光照条件下菌落直径存在差异,全光照与全黑暗的菌落直径差异不显著,与交替光照的菌落直径存在显著性差异。由实验结果可以看出,在培养到第3 d时,12 h光照/12 h黑暗交替培养比全光照、全黑暗的菌落直径大。综上,光照类型对该菌生长影响明显,该致病菌的最适生长光照条件为12 h光照/12 h黑暗交替光照。

2.4.3致病菌生长与pH的关系

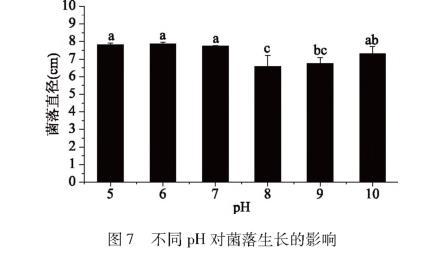

培养3 d后,菌落直径与pH的关系如图7所示。

图7不同pH对菌落生长的影响

由图7可以看出,pH在5.0~10.0范围内该菌均能生长,但在不同pH下菌落直径存在差异,pH在5.0~7.0范围内菌落直径差异不显著,在8.0~10.0范围内菌落直径存在显著性差异;菌丝生长更适合偏酸性环境,pH为6.0时菌落直径最大,说明在pH6.0下菌丝生长速率相对最快;当pH高于6.0时,菌丝还会生长,且随着pH的升高,菌落直径差异显著,但都低于同培养天数下pH6.0时的菌落直径。综上,pH对该致病菌生长影响明显,偏酸性的环境更有利于该菌的生长,以pH6.0最佳。

相关新闻推荐

2、自然发酵鲊肉粉中筛选乳酸菌和葡萄球菌生长曲线及生物学特性(一)